東京のMUFGスタジアムで行われた全国高校サッカー選手権大会の決勝戦。鹿児島県代表の神村学園は、茨城県代表の鹿島学園と対戦し3対0で破り悲願の初優勝を果たしました。鹿児島県勢としては21年ぶりの快挙達成です。

前半19分にFW日高元のゴールで先制した神村は、前半39分にDF堀ノ口瑛太が追加点。さらに試合終了間際にMF佐々木悠太が追加点。鹿島学園の鋭いカウンター攻撃もありましたが、神村学園はいわきFC内定の中野陽斗キャプテンを中心に守り切ってクリーンシート達成。3対0で勝利し初優勝を遂げました。

鹿児島県勢の全国選手権の優勝は、第74回大会、第83回大会の鹿児島実業以来。21年ぶりの快挙です。夏のインターハイに続く選手権の制覇。夏冬2冠達成は史上6校目です。

※鹿児島読売テレビ様より一部引用させて頂きました。

年末年始、熱い戦いをみせてくれた選手の皆さん及び関係者の皆様、ありがとうございました。

毎年この時期を楽しみにしております。

一生懸命に戦う姿に元気をもらいます。

本当にお疲れ様でした。ゆっくり休んで次のステージも頑張ってください。ありがとうございました。

スマートフォンやパソコン等が普及した現代社会ならではの遺品として、「デジタル遺品」があります。スマートフォンでインターネットを利用する人は、20~59歳の各年齢層で約9割、60代で約8割、70代が約5割となっています。それに伴い、死亡時にデジタル遺品を残すことになる人が増えると予想され、デジタル終活の必要性が高まってきていると考えられます。それとともに消費生活センターにはこれらに関する相談が多数寄せられているようです。

故人がネット上に保有していた資産のデータや契約していたサブスクリプションなど、デジタル遺品に関する相談の中には、遺族が契約内容の確認や解約をしたくても、ID、パスワードの手がかりがないために手続きに困るケースがみられます。

そのほか、ネット銀行の契約先がわからない、コード決済サービス事業者の相続手続きに時間がかかるなどの相談事例もあるようです。

☆トラブルを遺さないために対策できること☆

・万が一の際に遺族がスマホやパソコンのロック解除ができるようにしておきましょう。

・ネット上の資産やサブスクリプションの契約は、サービス名・ID・パスワードを整理しておきましょう。

・エンディングノートの活用も検討しましょう。

・自分自身に何かあったときに備えて、スマホ等のアカウントにアクセスできる人を指名できるサービスを活用しましょう。

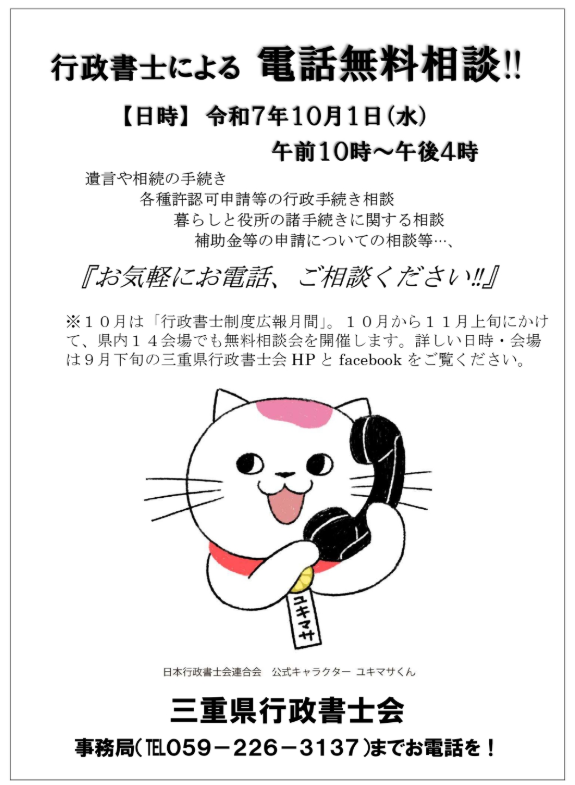

日本行政書士会連合会及び各都道府県行政書士会では、毎年10月1日から31日を「行政書士制度広報月間」と定めています。

各都道府県行政書士会で様々なイベントが予定されています。

三重県行政書士会では、10月1日(水)の「電話無料相談会」をはじめ、広報月間中、県内各地で「行政書士による無料相談会」を開催いたします。

相談できる内容は「相続・遺言、許認可、登録申請、届出、さまざまな契約、補助金等の申請」などです。この機会にぜひご利用ください。

☆三重県行政書士会による無料相談日程については、三重県行政書士会ホームページにてご確認ください。

☆当社では10月18日(土)無料相談会実施いたします。ぜひご予約ください。

なお、初回無料相談は随時受付しております。お気軽にお電話・メールにてご予約下さい。

9月17日に、令和7年都道府県地価調査(7月1日時点の地価)を公表しました。

令和6年7月からの1年間の地価動向は、全国平均では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも4年連続で上昇し、上昇幅が拡大しました。

三大都市圏では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも上昇が継続し、上昇幅が拡大しました。東京圏及び大阪圏では上昇幅の拡大傾向が継続していますが、名古屋圏では上昇幅がやや縮小しました。

地方圏では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも3年連続で上昇しました。地方四市(札幌市・仙台市・広島市・福岡市)では2年連続で上昇幅がやや縮小しましたが、その他の地域では住宅地が平成8年から29年続いた下落から横ばいに転じました。

<令和7年都道府県地価調査で特徴的な動きを示した地点の紹介>

【沖縄県宮古島市】

○ 宮古島-11(令和7年基準地地価:24,000円/㎡ 変動率:R6 20.2%→R7 18.8%)地価上昇率(住宅地)全国7位・県1位

○ 宮古島-15(令和7年基準地地価:17,200円/㎡ 変動率:R6 26.1%→R7 18.6%)地価上昇率(住宅地)全国9位・県3位

宮古島市を訪れる観光客は、コロナ禍で一時減少したものの近年増加傾向となっているほか、大型商業施設の進出による生活利便施設等の整備により島外からの移住者が増えています。

観光需要の増加に伴い、大手資本によるリゾートホテル等の建設が相次ぐ中、宮古島市の住宅地は、リゾートホテル等の従業員や建設作業員用の住宅需要、自然環境を好む島外からの移住需要が旺盛です。また、中心市街地周辺の生活利便性が高い地域では市内在住者による住宅需要が活発化していますが、近年の建築費の上昇等により、市の平均変動率は11.2%(R6 17.9%)と上昇幅は縮小しています。

【長野県白馬村】

○ 白馬5-2(令和7年基準地地価:67,500円/㎡ 変動率:R6 30.2%→R7 29.3%)地価上昇率(商業地)全国4位・県1位

○ 白馬5-1(令和7年基準地地価:23,600円/㎡ 変動率:R6 5.1%→R7 14.6%)地価上昇率(商業地)長野県3位

白馬村は、平成10年の長野オリンピック競技会場として世界的に有名となった八方尾根スキー場があり、近年はパウダースノーを求める外国人観光客が増加し、これらの観光客に対応するため、スキー場周辺や白馬駅前などでは、高級ホテルや複合型ビルなどの建設が進んでいます。

白馬村の商業地は、観光客数の増加により、ホテル・コンドミニアム用地やスキー場周辺の店舗需要が旺盛で、国内外からの資本が流入している状況にあり、基準地(県)白馬5-2(商)の変動率は29.3%(R6 30.2%)と、地価の高い上昇傾向が継続しています。

住宅地は、国内富裕層や外国人による別荘地需要が旺盛で、スキー場周辺や白馬駅前のホテル開発計画の進捗などに伴い、周辺の住宅地需要も増加し、基準地(県)白馬-3(住)の変動率は16.9%(R6 4.0%)と地価は高い上昇を見せています。

【佐賀県基山町・鳥栖市】

○ 基山9-1(令和7年基準地地価:59,000円/㎡ 変動率:R6 13.1%→R7 24.2%)地価上昇率(工業地)佐賀県1位

○ 鳥栖9-1(令和7年基準地地価:84,000円/㎡ 変動率:R6 13.8%→R7 20.0%)地価上昇率(工業地)佐賀県2位

佐賀県東部に位置する基山町・鳥栖市は、九州自動車道と長崎自動車道・大分自動車道が交差する交通結節点であり、特に鳥栖JCT付近は流通業務関連施設が数多く進出し、九州随一の物流拠点として発展しています。

また、物流施設用地としての需要も高く、地価は堅調に推移しており、特に令和6年6月に小郡鳥栖南スマートICが開通したことにより、鳥栖ICに集中していた交通量が南北に分散し、鳥栖JCT付近で発生していた交通渋滞が緩和され、周辺部の交通が円滑となったため、施設用地としての需要が一層強まり、地価の上昇幅が拡大となっています。

令和7年都道府県地価調査の詳細はこちら

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_fr4_000044.html

令和7年都道府県地価調査のプレスリリースはこちら

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo04_hh_000001_00067.html

名鉄都市開発(株)は11日、「(仮称)名鉄丸の内一丁目ビル」(名古屋市中区)を着工したと発表した。

名古屋市営地下鉄桜通線・鶴舞線「丸の内」駅徒歩3分、桜通線「国際センター」駅徒歩6分に立地。敷地面積767.62平方メートル。建物は新耐震基準の1.25倍以上の耐力を保有した構造設計を採用。鉄骨造地上7階地下1階建て、延床面積4,556.82平方メートル。外観は大通りに面する壁面をガラスカーテンウォールで構成した矩形デザインとする。

基準階貸室は、天井高2,800mmを確保。システム天井を採用し、柔軟なレイアウトに対応する。各階には防災倉庫を設置した他、共用部として休憩にも使用できるルーフテラス、ベンダーコーナー、喫煙スペース等を設ける。

竣工は、2027年6月末日の予定。